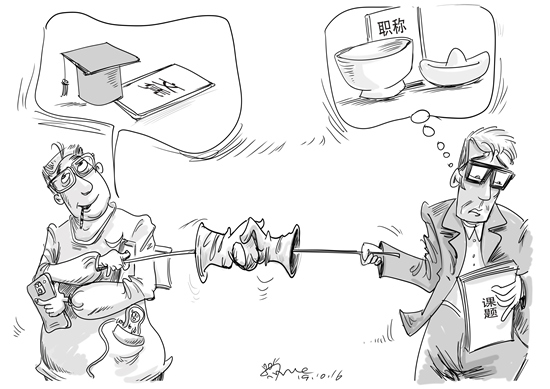

视觉中国供图

漫画:徐简

人非生而知之者。在求索的漫漫长路上,每个人都离不开导师的指引。以导师的身份传道授业,也充实着学者的学术生命。从“如师如父”到“老板主事”,抑或从“师门一家”到“平淡如水”,导生关系形态正发生巨大的改变。良性的导生关系能使双方共赢互利,反之只会两败俱伤。今天,我们该如何看待师生关系的变化,又该如何寻求理想的导生关系?在讨论中,或许能洞见这些问题的答案。 ----------------- 国内的导师和国外的supervisor:殊途而同归 郭佳 今年2月,在国内硕士毕业8个月后,我从隆冬中的北京来到了盛夏里的悉尼,在陌生的环境中开始了我的博士学习。澳大利亚学制和英国相似,博士没有必修的课程,再加上文科博士往往都是独立研究,导师是博士生最重要的指导和支持的来源。我所在的系,一名博士生有2-3名导师,根据学生与导师研究方向上的匹配程度,系里会明确每位导师负责的比重,一个学生有来自不同系的导师也很常见。我的两位导师有主副之分,主导师算不上“大牛”,但是在其领域内也小有名气;副导师则是一位工作热情十足的“青椒”。 导师的英文是supervisor,直接翻译是“监督人”,字面上并没有“教”和“师”的含义;在这里,如果想问对方的导师是谁,很普遍的方式是“Who are you working with?”(你和谁一起工作)。这是我体验到的澳大利亚师生关系与国内最大的不同——导师更像同事,是工作上的前辈,明确地处于“公私界限”中“公”的那一边。 在国内攻读人文社科专业研究生的同学,对“师门”这个词想必不会陌生,同一位导师的学生之间互称“师兄”“师姐”“师弟”“师妹”,是十分普遍的事。“师门”暗含的意思,是一个“家庭”,导师的身份酷似“家长”,“如师如父”是我们传统文化中师生关系的出发点。对我来说,硕士时期的“师门”在承担学习、学术上的角色之外,更重要的是让我产生了深深的归属感。我的导师在学术上极其严格,在生活中则真诚地关心着每一个学生。我们“师门”不仅每周有读书会,还经常聚餐、一起出游。同学们大多数是异地求学,老师还邀请我们去家中过元旦、过中秋节,大家的关系非常好,称得上亲密。 在博士阶段,虽然我的两位导师非常关心独自离家生活的我,但更多时候,他们都是以一种非常“职业”的方式和我相处交流。我与导师有固定的见面时间,每次见面都会约定下次见面讨论的内容,并且他们都会询问我需要什么帮助。导师的指导以我的需求为主,而不是他们主动去“教”,这种指导方式充分尊重学生的研究兴趣和进展,其背后是导师与学生的平等工作关系。至于“师门”的概念,似乎并不存在,第一次与导师见面,导师完全没有提到她的其他学生。我们系每周有固定的社交时间,大家一起喝酒谈天、交流感情,但这是整个系的活动,并不限于哪个“门”。 虽然在西方文化中,导师与学生是平等的,但导师对于学生来说是“上级”、掌握着更大的权力也是事实。如何保障学生与导师相处时的权利、如何让学生更好地获取帮助,是澳大利亚高校非常重视的事情。每年的博士生年审在审核学生的同时,也在审核学生对于导师的满意程度;如果学生对导师有任何不满,更换导师有一套规范的流程,并不是一件难办的事情。这种将师生关系纳入规则和程序之中的做法,也进一步去除了师生关系中的“人情”纠缠。 从各个方面来说,我都是非常幸运的。我在硕士期间接受了非常规范的学术训练,我的导师在学术上公正,在生活中亲切;现在的两位导师认真负责,同时总是给我积极的反馈和充足的支持,他们并不是刻板印象中严厉刻薄、毫无人情味的supervisor。然而,我个人的幸运并不代表这两种师生关系都是完美的,国内部分导师公私不分,以“家长”自居,无限度地支配学生的自由,给学生带来了沉重的压力;而外国导师中则有不少人在指导方式上缺少人情味,导致导师与学生、学生与学生之间很难建立起信赖关系,甚至造成学生的心理问题。 然而,在我看来,无论是导师还是supervisor,最重要的还是要在学术上指导学生,师生关系的中心都应该是学生的学术研究。无论是亲密的师门,还是专业的“监督人”,文化差异不应该影响导师指导的最终结果,即学生在学术上有所突破,顺利毕业,拿到学位。我想念我硕士时期的师门“家庭”,也享受我现在的博士生活,我知道,当我陷入思考困境,或者论文写作遇到难题的时候,可以随时向我的导师们求助,他们也愿意时刻做我求学路上的掌灯人。 有什么样的老师就有什么样的师生关系 胡波 之前,我在一所独立学院从事大学英语教学工作,每学期至少带两个大班,每班将近120人,而每学期都要重新分班。因为学生来自不同专业,为了方便联系,开学初建立班级群就很有必要。面对一届又一届的学生,除了面对面授课,通过社交软件在线交流,就是我近些年和学生沟通的主要方式。 我注意到,对于大一新生而言,最密集的交流时间就是开学初的第1-2周,他们会咨询很多细节问题,包括教室在哪里、上课带哪本书、考试考证的信息,还有部分学生会在群里询问眼镜店、打印店在哪里等生活问题。因为不少大一新生还保留着高中阶段的思维方式,还有同事收到学生私发的诸如“老师,现在能上厕所吗”之类的问题,让人啼笑皆非。 然而,一旦适应了大学生活,学生和教师的沟通就会减少。等到了高年级阶段,少部分学生又会主动联系老师,询问一些考试、就业、出国等方面的问题。换言之,不同年级的学生,跟教师沟通的需求是不一样的,而学生之间也存在着主动与否的差别,不少性格内敛的学生并不愿意和教师主动交流。 当下,辅导员、班主任、任课教师的专业分工,也使得不同身份的教师和学生的沟通频率、沟通内容不尽相同。辅导员和学生沟通的内容往往事无巨细,学习、生活、个人感情、社团活动、人际交往等,无所不包。我作为任课教师,和学生交流的问题以学业、就业为主。部分与我较熟悉的高年级学生,偶尔也会谈及一些个人情感问题,但这毕竟是极少数,前提是他们对老师拥有绝对的信任。总体而言,任课教师与学生的沟通大多局限于专业知识,少部分和学生相处时间较长的教师,了解和关注学生可能更多一些。 研究生与导师之间的关系似乎又近了一层。但是,这种关系的拉近,并不代表师生边界的模糊。我以为,仍然需要以学业、论文指导为重心。师生关系异化的表现有:让学生长期帮助教师完成个人私事,彻底沦为导师的“佣人”,利用手里的掌控权谋取私利,让学生成为自己科研项目的“打工仔”,甚至侵占学生的科研成果,故意延长学生的毕业年限。 所幸的是,这样的“黑心”导师往往出现在新闻里,属于少数的“奇葩”。我自读博一年多以来,身边并没有出现这样的案例。跟工科生不同,作为文科生,我们依然称呼自己的导师为“老师”,而不是变了味的“老板”。因为多数文科博士生并没有实验室,也不需要在导师的监控下,天天打卡、坐班。我们和导师之间的沟通,以在线交流居多,面对面沟通相对较少,但这并不影响沟通的效果。 导师应该怎样关心学生,对学生关心哪些方面,不同性格的导师,其采取的方式不尽相同。此外,在研究生群体中,有从没离开校园的应届本科生,有工作一段时间后回到校园的学生;有未婚的,也有已婚的。面对不同背景的学生,导师与其交流的内容和频率,自然也会有所不同。 以我现在的博士生导师为例,我与导师沟通的内容还是以论文写作为主。因为我已经有了家庭和孩子,又是辞职来读博的,平时偶尔也会谈及家庭、工作和就业的问题。至于在沟通和回复的方式上,有的老师会“秒回”,有的老师会“佛系”,这也是由其性格特点、个人习惯、工作效率等多种因素所决定的。 值得一提的是,我的导师还将自己所有指导过的研究生(包括已经毕业多年的学生和在校生)建了一个将近100人的群,他经常会在群里主动转发一些就业、学术信息及论文写作的建议等。在科研上,他也会帮助一些从事教师职业的毕业生。这些无疑都会拉近师生之间的距离。 说到底,师生之间的交往始终是由教师主导的。教师在师生关系中扮演什么样的角色,是平等关系,是上下级关系,还是“老板”与“员工”的关系,直接体现出教师所秉持的教育观念。导师在和研究生交往的过程中,都应当有相应的边界意识。 总之,对学生严格要求,传道授业解惑,做好本职工作,这是对合格教师最起码的要求,而要成为有人格魅力的老师,便是更高境界的追求了。 或许缺少温情 可我觉得“老板”导师没什么不好 薄世笙 有人说,当下的博士生与导师之间的关系,从传统的“授业师徒”,变得越来越像雇主与雇员之间的工作关系,对此,我深以为然。我对这个问题算得上有发言权——因为我便是一个每天都把“老板”挂在嘴边,跟着导师做实验、搞科研的在读博士生。 实事求是地讲,我对人文社科领域的情况几乎毫不了解,因此不敢妄加评判。但是,对于理工领域的导生关系,我还是相当熟悉的。每天早上起床抵达实验室,于我而言仿佛打卡上班;晚上整理数据,锁门离开时,则酷似下班回家;每周的导生组会,如同定期召开的员工例会;而导师定期分发给我们的劳务报酬,更像工资的变种翻版。不论从哪个细节上看,我们所处的科研团队都像极了一个小小的公司,领导团队的导师自然要扮演“老板”的角色,而我们这群博士生,自然也就成了“雇员”。 在我身边一些并未读博从事科研的朋友眼里,这样的导生关系,让他们颇有一种不适感。相比于“授业师徒”之间的脉脉温情,这种类似雇主与雇员的工作关系,似乎显得冰冷、坚硬而不近人情,以至于让他们发出“人心不古”之类的感慨。对此,我完全能够理解他们善意的出发点,但在很多问题上,作为“局内人”的我,却有着完全不同的认知。造成这种认知差别的原因,是我对当下科研工作的大环境与大背景的了解与理解。 从事科研工作,是我自小以来的理想。尽管理想从未改变,但伴随着阅历的丰富,我对科研工作的理解却产生了不少深刻的变化。小时候,我想象中的科学家,都是如同牛顿、爱因斯坦一般,能够以一己之力发现一套理论,颠覆整个学科的“牛人”。然而,当我进入大学之后,我很快便发现了今日之科研与往日的不同。牛顿与爱因斯坦固然伟大,但他们所处的那个粗放、基础的科研时代早已一去不返,任何自然科学领域的学者,要在今天的环境下有所成就,都离不开大量的经费与人力投入,以及高效、有序的团队合作。 在大学里,一个导师及其带领的博士生,乃是最核心也最基本的科研团队,而“准工作化”的管理方式,正是让团队能够高效、有序运行的最优模式。对于导师而言,学生不仅仅是他们科研事业的继承者与发扬者,也是为其科研项目添柴助力的重要人力资源;而对学生而言,导师不仅是传道授业的学术引路人,也是为其提供重要物质条件,使其能够做出成果的平台搭建者。导师与学生之间各取所需,构成了维系这种“类工作关系”的基础,只要这种关系能够处在校方有效的监管之下,不至于扭曲失衡,双方便能同时从中获益。科研团队高效运行,才能创造出更多的科研成果,这对国家的科研事业与科学发展也大有裨益。 从这个角度看,我认为这样的导生关系,其正面意义远大于负面。尽管我不得不承认:“老板”的称谓听起来确实没有“师父”温暖,为“老板”工作时也难免心生疲惫,但与科研工作的现实需求相比,这些缺憾都只能说是某种“必要的代价”。或许过去的导生关系更加私人化、更显温情,但在今天的科研形势之下,这种准工作化的导生关系,无疑最能适应现实情况。 达尔文通过进化论指出:是环境选择了生物演化的方向,而很多社会现象的变化,其实也是外部环境的选择,而不以人的主观意愿为转移。作为一个“高产”实验室的一员,我既是这种新型导生关系的亲历者,也是其受益者。因此,即便我有时也会心生怨气,但还是会坚定地履行自己在实验室里的职责,对“老板”安排的科研任务负责到底。当然,这种体制也存在弊端,我身边也发生过个别导师利用手中的影响力对学生进行“压榨”的不良现象,但面对这种现象,我们需要做的是针对性地保护学生的基本权益,对不良导师加以处理,而不应把批判的枪口对准导生关系本身。 既然教学相长就尽量不要耳提面命 王敦 学生在研究生阶段的各方面成长,有其自身特质。对大学老师们来说,如何与研究生沟通?在快速变迁的时代之中,这是一门艺术,也是挑战。难点有二。一是如何真正做到知己知彼。二是如何找到95后研究生的有效沟通方式。 说实话,我自己仍处于摸索中。既然是教学相长,就要避免强迫,尽量不要耳提面命。教师并非无所用心,相反,这是教师的用心之处。最佳情况,也许是在沟通的时候,连学生都没有意识到教育正在发生,但思路、观念、启发,已经悄悄然进入头脑,成为其“私有财产”而毫无“违和感”。实事求是地说,我本人很难做到这样,虽不能至,心向往之。 总体来说,研究生比本科生处于更高一个阶段的成长过程。从最直觉的感性层面仔细观察本科生的行为举止,就会发现有趣的不同。比如,本科生在等人的时候,往往会不自觉地在几级台阶之间挪动跳跃,研究生则会静立不动。从穿着方面看,研究生阶段已经步入“消费秩序”,男女生皆然。以我们文科院系为例,本科女生特别在低年级,往往背着双肩背包,而研究生女生则多携文艺帆布袋或“包包”了。 我之前在大学中文系任教,5年间眼看着几批本科生从幼稚走向成熟。2013年年底,当我要奔赴另一所大学工作的时候,有几位研究生请我吃饭。按照古今中外的标准,她们都已经是成年人了。我是看着她们从本科阶段成长起来的,但在那天之前一直没有留意到她们从谈吐到思维以及个人风格,都已经与本科生时代很不同了。再一想,这不是很正常吗?本科4年,正是一个人从中学时代向成年过渡的阶段。 而且,研究生对教师的依赖比本科生要少。此时,一个人的人生观已经趋于定型,思维方式乃至于学术倾向也日益明显,生活习惯也趋于固化。他们面临的生活世界比本科生要广阔复杂得多,与各种抉择不期而遇,焦虑与疑惑并存。处于此阶段的他们,很难从空前的复杂世界中提炼出清晰的问题,遑论答案了。此时教师若不明就里地指手画脚,只会招致敷衍与躲避,甚至给对方带来伤害。 此正是教师所面临的挑战,即前面说的两大难点:如何做到知己知彼,如何找到有效沟通方式?对我来说,这都是尚未解决的难题。社会生活与学术生活的年龄差、时代差,使得每一位教师的洞见和教训,都不可能原样复制到目前以95后为主体的研究生心里。拿我本人来说,我没有在国内读研究生的经验,硕博都是在国外读的,还曾在央企工作多年,这些经历与学生们截然不同。而且,每个学生都是独特的个体。教师需要在不经意的“各言其志”的交流之中,寻找针对不同个体的有效、具体又特殊的沟通方式,殊为不易。 正如教育学者丛日云所说:“生活在这个巨变的时代,我自己也时常感到迷茫,不知该怎样活着,怎样做人,我又拿什么去教学生呢?……况且,人生有不同的道路,生活有不同的模式,这需要学生自己去作抉择。大学生已是成年人,他诚然可以向老师求教,但更需要从自己的生活经历中学习,向同伴学习,而教师也需要向学生学习。”我非常认同这样的说法。说到底,科学与理性带给人谦卑,和认真为上。对学生宁可拘谨慎言,也不要过于自信地耳提面命。 摒弃门户之见 让学生自由飞翔 曹东勃 从“以教师为中心”转向“以学生为中心”,进而开展一种探究性的教学、掀起一场课堂革命,大体是上世纪60年代以后风靡全球教育界的一个基本趋势,也与全国高校本科教育会议提出的“以本为本,回归常识,回归本分,回归初心,回归梦想”的要求相契合。 不过,同样的道理,到了研究生培养阶段,面对的则是另一种情境。研究生教育通常采用的是导师负责制,导师在研究生培养过程中发挥重要作用,并形成以导师为核心的师门组织。随着招生规模的扩张从本科传导到研究生,本科扩招过程中陆续出现的一些问题也逐一在研究生培养过程中显现。 一个突出问题是“生师比”的失调,导致导师的指导不到位。人的精力是有限的。高校教师在面临沉重的教学科研压力之余,能够指导带教和承受的研究生规模、数量,也存在一个最优边际。 所以,我们常常看到这样的现象:一位新晋硕导、博导,在其指导学生的最初几年,尚能因材施教、针对每个学生的特点优长开展有效的指导,激发学生的创造活力。大约3年左右,当他所带的学生覆盖到全部年级阶段并稳定到一个较高规模水平后,就不免力不从心、渐露疲态,很难顾及到每个学生的成长,其关注和指导的力度就会下降,学生的获得感也会下降。 从我个人指导研究生的情况来看,大约硕士生是每年2-3人,博士生每年1人。如果满负荷工作的话,所指导的研究生规模就达到7-9人。如何确保培养的质量,对每位学生负责?导师对学生是一种“一对多”的局面,而从“以学生为中心”的视角来看却是“一对一”的——每位学生只有一个导师。这是一对矛盾。 所以,我一方面提醒自己作为导师,要时刻注意这种不均衡的状况,尽最大努力增加与学生的接触、沟通;另一方面,也在和学生的交流中建议他们“反周期调节”。对硕士生来说,在图书馆读书的时间会更多,相对于博士生而言,被导师找去讨论的机会更少,那么有时就需要更为主动地与导师沟通交流;而对博士生来说,要反过来去增加自己沉下心来坐冷板凳、研读经典的时间,形成一种对冲。 更为根本的解决之道,是形成一种基于“学生、学习、学术”的开放式的共同体。这个共同体可以包容传统的“师门”所内涵的师生关系。除此之外,应当有一种相互砥砺、促进共同成长的愿景。须知,到了研究生教育阶段,其基本的组织方式早已不再是本科生的班级制,但独行快、众行远,每个研究生仍然有构建新的集体认同的强烈需求。开展读书会,集中学习和研讨交流;开展集体学术项目,到乡村田野、工厂车间进行社会调研。这些都是研究生培养过程中的有效手段。 强调上述方面,绝非为导师松绑、卸责,而是要促使导师把心思真正聚焦在“引导”“塑造”上。相当数量的导师也比较认同的一种流俗见解是,把导师的工作仅仅局限于指导论文写作,甚至个别导师连这一点都做得不到位。等而下之者,则把“导师—学生”的关系异化为“老板—雇工”关系。 实际上,导师更重要的工作在于“导学”,在于传播知识、传播思想、传播真理、塑造灵魂、塑造生命、塑造新人,在于在教学相长的过程中碰撞思想、分享体验、触发灵感、激励创新,构成不可分割、互为助力、相互成全、互相成就的学术共同体。 导师不仅是指导研究生毕业论文的老师,还应该是研究生科学研究上的合作伙伴、思想修养上的主要责任人、健康生活上的重要监督者。到了特定的抉择时刻,导师还要学会“放手”——为了学生更好的成长,摒弃那些“拱卫山头”的“门户之见”和留用身边的私心杂念,放他们“自由飞翔”。这样的定位,是对传统意义上完成任务型的“导师—学生”关系的一种超越,是一种更值得追求的高质量“师生关系”。 教育是一个慢变量,教书、育人从来是不可分割的整体。导师需要在实践摸索中总结经验、认识规律,像人民教育家于漪老师那样,一辈子做老师,一辈子学做老师。

|